A l’occasion du tremblement de terre qui s’est produit dans le nord du Finistère, hier soir (11 décembre 2016 à 22:27 locales), je me rends compte qu’il n’est pas facile de s’y retrouver parmi les différents réseaux d’observation de la sismicité en France métropolitaine. Il existe en réalité, deux réseaux principaux de stations – du moins pour ce qui est de la surveillance des séismes en temps réel :

Réseau RéNaSS (2016)

1. Le Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS). Il se compose de 73 stations courte période, réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain avec, en principe, une densification dans les régions sismiquement actives. Le site central du RéNaSS est situé à l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de l’Université de Strasbourg. Le centre est en charge de la localisation quotidienne (jours ouvrés) de la sismicité enregistrée, ainsi que la gestion des données associées. L’évolution du RéNaSS, notamment pour la partie instrumentale, s’insère dans la Très Grande Infrastructure de Recherche RESIF (Réseau Sismologique et géodésique Français). Sur le site Web de RESIF, les événements les plus récents datent d’il y a 3 semaines.Il n’est donc pas pertinent pour le temps réel. En France métropolitaine, le réseau RESIF est composé de 79 stations dont une quarantaine de stations courte période du réseau RéNaSS. Le RESIF ne dispose que de deux stations dans le grand ouest : Camaret (CAMF – Le capteur se trouve dans un blockhaus au musée mémorial de la Pointe de Pen Hir), et Rennes (RENF). La station de Lopérec (BST) ne semble plus opérationnelle.

Réseau du CEA

2. Le réseau du Laboratoire de Détection et de Géophysique (LDG) du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). Il se compose d’une quarantaine de stations transmettant leurs données en temps réel. Seules trois de ces stations sont implantées en Bretagne : Rostrenen (ROSF), Quistinic (QUIF) et Saint-Gilles-du-Mené (SGMF). A travers son laboratoire de Surveillance Géophysique Opérationnelle (LSGO) créé en 2013, le CEA/LDG a officiellement, et entre autres, la responsabilité de la surveillance de la sismicité en France métropolitaine, et notamment des alertes.

Grâce à leurs réseaux respectifs, le RéNaSS et le CEA/LDG mettent à disposition sur le Web les données de séismes calculées automatiquement. Pour un séisme donné, les positions peuvent être éloignées les unes des autres. En général, la presse fait écho du lieu indiqué en automatique par le CEA : Pencran pour le séisme de magnitude 3,2 du 8 décembre, Le Drennec pour celui de magnitude 4,0 du 11 décembre. Ces positions sont peu précises en raison de la faible densité de stations d’observation dans notre région (voir ci-dessus).

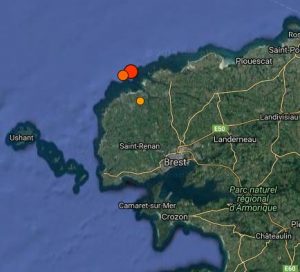

Carte des séismes des 28 novembre,

8 et 11 décembre 2016 (source RéNaSS)

Quelques heures (ou quelques jours) plus tard les calculs sont affinés par des sismologues. C’est ainsi que sur le site du RéNaSS, on peut voir aujourd’hui que les deux derniers séismes se sont produits à peu près au même endroit, à environ 4/5 km au large de Portsall. Le point orange, un peu plus au sud, correspond au séisme de magnitude 2,2 du 28 novembre. On notera que le séisme, de magnitude 2,9 de vendredi (9 décembre) près du Folgoët, rapporté par les médias, n’a semble-t-il pas été pris en compte par le RéNaSS alors qu’il figure sur le site du CEA/LDG (affaire à suivre).

Des informations sont également reprises sur le site du Bureau Central Sismologique Français (BCSF). Celui-ci, organisme de tutelle du RESIF, a pour mission de collecter les observations sismologiques relatives à la France et de faciliter leur diffusion. Les internautes sont invités à témoigner de leurs ressentis lors d’un séisme, sur le site du BCSF. Le BCSF publie régulièrement un catalogue de sismicité basé sur les données du RéNaSS et du CEA-LDG.

Au niveau Européen, les informations sismiques sont collectées par le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (EMSC), créé en 1975 et hébergé actuellement au CEA/LDG. Au moment où j’écris ces lignes, les données du séisme de dimanche ne semblent pas à jour sur le site de l’EMSC.

Un rapport

Un rapport